광장을 밝힌 수많은 응원봉의 불빛들은 어디서 왔고 어디로 가야 하는가? 전지윤의 책은 질문에 대한 하나의 해석이다. 정치.사회.문화적 해석에는 수많은 결들과 의견이 충돌한다. 그 사이에서도 우리는 타인의 의견을 유연하게 받아들이며, 우리 마음의 광장도 잃지 않기를 바란다.

이번 여름의 한 중간, 희곡읽기 모임에서 있었던 일이다. 3040 여성들이 모인 그리스 고전 희곡읽기 모임에서, 그날은 소포클레스의 안티고네를 읽고 있었다. 윤독이 끝나고 의견을 나누는 자리에서 한 참가자가 말했다. “가끔 내가 일제시대에 태어났더라면 어땠을까. 우리가 교과서에 배운 유관순처럼 할 수 있었을까 자주 상상해 봐요. 난 그런 용기까진 없었을 거야.” 크레온의 권력에 대항하여 목숨을 걸고 맞선 안티고네의 용기에 공감하지만 엄두는 나지 않는다고 거기에 모인 참가자들은 모두 동의했지만, 나는 약간 다른 생각이 들었다. 아니오, 여러분들도 하셨을 겁니다. 광장에 서 있었던 12월의 우리가 그랬듯이.

12.3 내란의 날, 그날 밤 소식을 접했을 때 생생한 충격은 세월호 침몰사고 뉴스를 처음 화면으로 보았을 때처럼 각인되어 있다. 그날 밤 일찍 잠들었던 나는 나중에서야 현장에서 일어난 온갖 일들을 유튜브를 통해 알았다. 얼마 후 방송사에서 공식적으로 아카이브 하기도 한 그날 밤의 시민들 중에 내 인상에 남은 건 장갑차를 맨 먼저 막아선 젊은 남성의 모습이었다. 혼자서 그 육중한 철갑 앞에 선 남성은, 장갑차가 앞으로 바퀴를 돌리려는 순간 물러서기는커녕, 앞으로 숙이며 그 위협을 온 몸으로 받아내듯 밀어붙였다. 훗날의 인터뷰에서 그는 장갑차를 보는 순간 막아야 한다는 생각이 먼저 앞섰다고 했다. 그는 훈련된 군인도 누군가의 명령을 받은 사람도 아니었다. 평범한 한 개인의 자발적인 용기, 안티고네가 가졌던 그것.

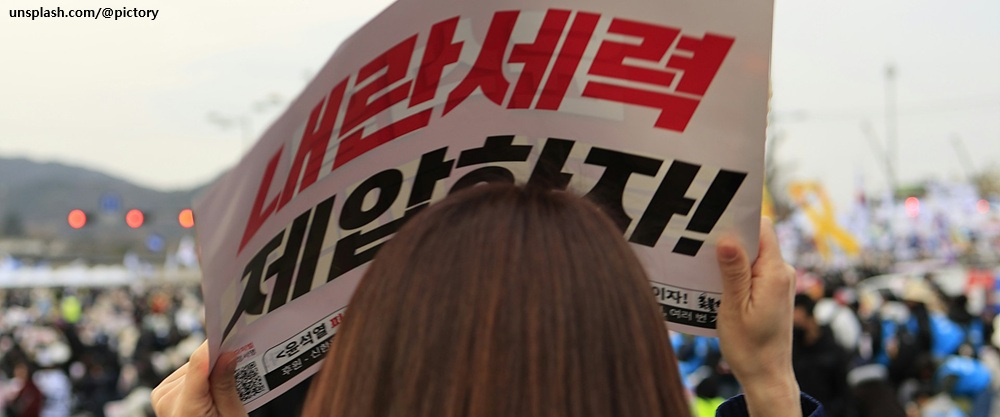

크레온이 역적의 시체를 묻지 말라고 국가에 포고령을 내렸을 때, 그가 원했던 것은 공포 앞에 온 백성이 길들고 순응하는 것이었다. 그러나 생각지도 못한 반항, 그 역적의 여동생이 분연이 일어나 맞섰던 것처럼 12월 3일의 밤 이 사회의 시민들은 공포에 질리거나 위축되거나 숨지 않고 오히려 거리로 밀려나왔다. 국회를 둘러싸고 군인들을 막아내고 계엄해제를 끌어냈고 그 후로도 몇 개월간 지루하게 이어진, 법적, 정치적, 시민들 간의 양분된 공방 속에서 조금이라도 잘못된 길로 흘러가지 않도록 민주주의를 보호해낸 끝에, 우리는 마침내 민주적 정의를 회복했다.

이 모든 과정에서 광장을 채운 수만의 응원봉 불빛, 12,3 내란의 밤에서 이어진 과정을 상징하는 ‘빛의 혁명’이라는 이름을 부여하는 그 모습을 보면서 많은 사람들이 물었을 것이다. 나 역시 궁금했다. “저 많은 빛들은 어디서 왔으며, 어디로 가야 할까?”

전지윤의 이 책 『내란과 광장, 끝나지 않는 이야기』는 윤석열 정권의 실정과 정치적 혼란, 사회에 팽배한 혐오와 갈라치기의 선동에서 계엄 선포, 내란 획책, 탄핵과 새 정부의 탄생으로 이어지는 일련의 이야기에 대한 아카이브다. 저자는 빛의 혁명을 전후로 한 복잡다단한 정치적 사회적 상황에서 우리가 짚어야 할 의미들을 한 가닥씩 잡아 올려 직조해 나간다. 이 과정을 통해 일어났던 일들의 의미가 다시 한번 복기되고, 누가 어디에서 어떤 잘잘못을 저질렀으며 앞으로 이런 일이 되풀이되지 않기 위해 우리가 무엇을 해야 하는지를 알게 된다.

기록은 중요하다. 나는 내란 수습의 기간 동안, 막막하고 마음이 어지러울 때 유튜브에 아카이브된 그날 밤 시민들의 용기를 하나씩 되짚으며 마음을 다스렸다. 완전 무장한 군인들을 맨손으로 끌어당기고, 총부리를 뿌리치고, 장갑차를 막아서고, 군인들 앞에서 스크럼을 짰던 시민들의 용기, 촛불을 들고 광장에 나선 안티고네들의 용기를 보면서 이것이 우리 사회를 바른 길로 이끌 것이라는 위안과 확신을 얻을 수 있었다. 물론 이 광장의 빛이 앞으로 어디로 흘러갈지도 우리가 주시해야 할 상황이다. 윤석열이라는 괴물의 탄생에도 민주 정부가 일정 정도의 원인을 품고 있는 것처럼, 페미니즘의 급부상이 소위 ‘남초’들의 반동을 불러온 것처럼, 큰 힘에는 큰 반작용도 따르기에 더욱 주의하고 주시해야 하는 것이다. 이 책의 저자도 언급한 바이지만, 우리가 응원봉을 들고 광장에 서 있을 때는 아무도 우리가 서로와 얼마나 다른지 묻지 않았다. 광장에서 우리가 포용된 것처럼 정치.사회.문화적 현상들을 둘러싼 해석과 대안의 제시도 포용성을 가질 필요가 있다. “이 빛들은 어디서 왔고 어디로 가는가”에 대한 많은 제언들을 우리가 곰곰이 살펴보고 내 마음의 광장을 유지해야 할 이유다.