이번 글은, ‘성장주의’라는 강력한 서사를 바꾸기 위한 ‘이야기’의 중요성을 강조한 지난 글의 마지막 부분에서 시작해 보겠습니다. 『작은 행성을 위한 몇 가지 혁명』의 저자 시릴 디옹은, 이러한 새로운 이야기를 가장 잘 보여줄 수 있는 공간은 ‘도시’라고 하면서, “이미 전 세계 인구의 절반 이상이 도시에 살고, 온실가스의 70%가 도시에서 배출되기 때문에 도시의 역할과 힘이 그만큼 중요”하고, “도시가 국가보다 더 빠르게 변할 수 있고 문화적 ‘혁명’을 일으킬 수 있다는 점이 진지하게 고려해야 할 허구라고 생각한다.”고 주장했습니다.1 전 세계적으로 도시화가 매우 빠르게 진행되고 있고, 우리 삶을 가까이에서 규정하는 공간이 바로 도시이기 때문입니다. 그럼 이번 글에서는 도시에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

기후위기를 극복하기 위한 전 세계 도시들의 연합

한 가지 중요하면서도 흥미로운 사건이 있습니다. 트럼프가 첫 미국 대통령이 된 이후 파리 기후변화협약에서 탈퇴하는 안타까운 일이 있었습니다. 그런데 그 일 이후 “수십 명의 미국 시장과 주지사가 (여전히) 협약을 준수할 것이며 그 이상도 할 것이라고 선언”하며, “6800만 명의 미국인이 사는 수십 개의 도시와 3개 주(워싱턴, 캘리포니아, 뉴욕)가 약속을” 한 것입니다.2 즉 국가가 잘못된 방향으로 가더라도 지방정부나 도시에서 의지를 가지면 상당한 역할을 할 수 있음을 보여준 것입니다.

또한 로스앤젤레스 시장은 티핑포인트인 2도 상승을 막기 위해 도시와 주들을 규합하는 ‘언더2’를 발족시켰고, 2017년 현재 6대륙 35개국의 175개 지자체가 가입한 것으로 알려졌습니다. 세계온실가스의 80% 이상을 배출하고 있는 40개 대도시 시장들은 기후변화에 적극 대응하기 위해 2005년 ‘도시 기후 리더십 그룹’(Cities Climate leadership group, C40)이라는 세계 대도시 협의체를 발족하고 활발히 활동 중이며, 대한민국의 서울도 정회원으로 가입되어 있습니다.

“2050년까지 온실 기체 배출을 80~100% 감소시키고자 하는 ‘탄소 배출 제로 도시 연맹’의 수많은 회원 도시들도 마찬가지”입니다. 이렇듯 “도시들은 개별적으로 행동에 나서는 것이 아니라 서로 힘을 합치고 의견을 조율해서 집단행동을 조직하고” 있는데, “일종의 초기 거버넌스 형태”라 할 수 있습니다. “각 도시가 정책적 자유는 누리면서도 공동의 큰 목표를 함께 추구하는 유연한 연합체를 이룬다면, 마비된 사회와 국가의 변화를 더 효율적으로 이끌어낼 수있지 않을까요?”3 라고 시릴 디옹은 묻습니다.

그럼 이제 좀 더 구체적인 도시기획, 도시모델들을 살펴보도록 하겠습니다.

15분 도시

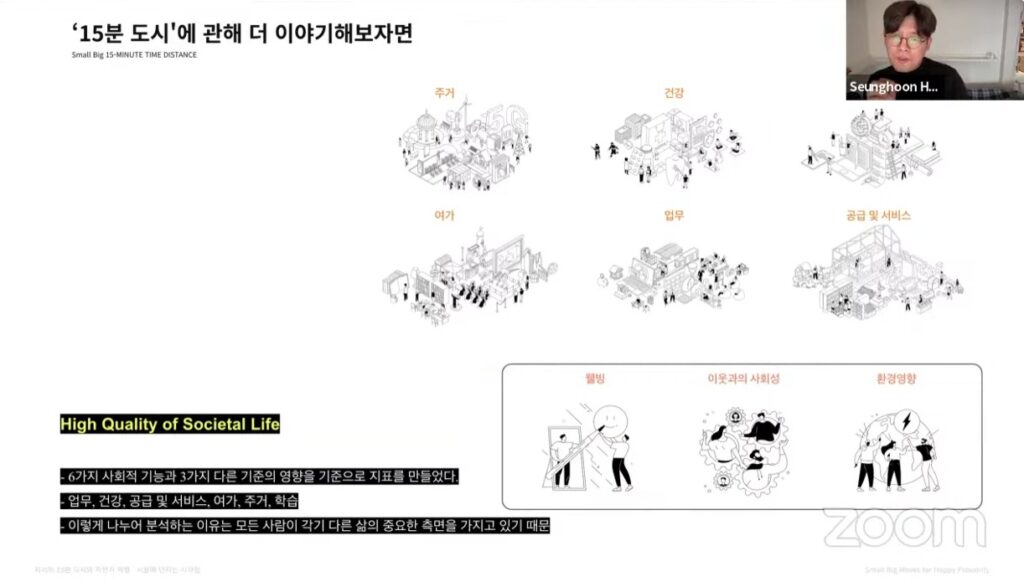

‘15분 도시’는 걷거나 자전거로 15분 이내에 도달할 수 있는 범위를 하나의 생활권으로 정하고, 주민들이 그 안에서 완전한 삶을 영위하는 데 필요한 기능을 제공한다는 개념의 도시 기획으로 ‘삶의 질을 위한 초근접성’이 핵심입니다. 이 생활권은 거주(Living), 업무(Working), 생활서비스공급(Supplying), 건강(Caring), 학습(Learning), 여가(Enjoying)의 6가지 요소로 구성되어 있습니다. 근대도시 개념은 “도시의 성공 여부는 ‘속도’에 달렸다”(20세기를 대표하는 건축가 ‘르 코르뷔지에’)라며, 자동차를 통한 속도감 있는 이동을 강조한다던가, 용도별로 지역을 나누고 교통을 연결시키는 방식입니다. 하지만 15분 도시는 근대도시 개념과는 상반되는 접근입니다. 패러다임의 전환입니다.

15분 도시는 크로노-어바니즘(Chrono-Urbanism), 크로노토피아(Chronotopia), 토포필리아(Topophilia) 라는 3가지 개념으로 구성되어 있습니다.

첫째, 크로노–어바니즘은 ‘도시민 시간 우선주의’4라 할 수 있는데, 시간의 흐름을 바꾸어 쫓기는 삶이 아닌 여유 있고 느긋한 도시를 만들자는 것이며, 자동차와 도로는 줄이고 자전거와 보행자 길을 늘리자는 것입니다. 또한 규칙적이고 획일적인 하나의 리듬 대신 여러 리듬으로 살자는 것입니다. 예를 들어 휴가철 등 지역민들이 다른 곳으로 떠나는 시기에는 한가한 시간대가 형성되는데, 이런 시기에는 지역 내 여유로운 장소가 많아집니다. 이런 여유로운 공간을 이용해 한시적 변화를 순조롭게 추진할 수 있는데요, 이렇듯 일상패턴과 공간을 연결해 보자는 것입니다.

둘째, 크로노토피아는 ‘장소의 다목적성’이라 할 수 있는데, 인프라를 다양하게 활용하자는 것입니다. 시간에 따라 달라지는 장소의 용도에 관한 것입니다.

우리는 보통 비슷한 시간에 출퇴근을 하게 되면서, 한 가지 용도로만 쓰이는 건물은 하루의 60%가 닫혀 있게 되는데, 매우 비효율적이고 손해도 큽니다. 따라서 재택근무로 수요가 줄어든 사무실을 주택으로 재배치하거나, 학교나 공공건물은 일과 후에 주민 복지와 여가를 위한 용도를 겸하게 할 수 있습니다.

셋째, 토포필리아는 ‘장소애’, 즉 장소에 대한 애착으로, 사랑할 수 있는 도시를 만들자는 것입니다. 언뜻 도시기획으로 낯설기도 한 이 개념의 중심에는 도시 및 주변 환경에 대한 인간의 관계가 자리 잡고 있습니다. 이를 위해 주거지 인근에 높은 수준의 녹색 공간을 제공하거나 자연에 대한 접근성을 향상하여, 양질의 사회적 삶의 질을 확보하는 것이 중요합니다.

15분 도시 기획은 프랑스 파리 제1대학 팡테옹 소르본 경영대학원 부교수인 ‘카를로스 모레노’가 창시했는데, 이에 대한 공로를 인정받아 오벨 어워드(2021) 수상 및 유엔 해비타트 명예훈장(2022)까지 받았습니다.

○ 15분 도시의 적용과 사례, 그리고 HQVS(양질의 사회적 삶) 지표

‘HQVS’라는 지표는, 앞서 언급한 생활, 업무, 생활서비스공급, 건강(의료), 교육(학습), 번영(여가)이라는 6가지 사회적 기능(각 항목당 세부지표 포함)과, 이를 행복(웰빙), 사회성, 지구와의 관계라는 3가지 차원과 교차시켜 구성합니다.5 모레노 교수는 이 개념을 중심으로 도시의 삶을 정비할 것을 주장했는데, 각 도시에 15분 도시 모델을 적용할 수 있는 유용한 툴이라고 할 수 있습니다. 이 지표를 참고하여 각 도시 상황에 맞게 적용한다면, 우리의 도시도 생태적이고 기후위기에 대응할 수 있도록 설계할 수 있을 것입니다.

15분 도시라고 해서 근거리에 갇히는 것은 아닙니다. “새로운 근접성이란 동네에서만 산다는 게 아닙니다. 세상과 연결되고 이웃 간의 장벽이 사라진다는 뜻이죠.”, “15분 도시란 사방에 교차점을 만드는 것입니다.”, “용도가 늘어날수록 가능성과 상상의 여지가 커집니다.”라는 모레노 교수의 말에 주목할 필요가 있습니다.6

이런 점들이 적용된 대표적인 15분 도시가 바로 프랑스 ‘파리’인데, ‘안 이달고’ 시장의 후보시절 공약대로 ① 파리 전역 운행속도 30km/h 제한, ② 3대 건설 계획 백지화 및 제3의 숲 조성, ③ 주차장 면적 절반 축소하여 도시 전체를 정원으로, ④ 생태기후적 지역도시계획, ⑤ 디지털 광고판 퇴출, ⑥ 에어비앤비 주택을 사들여 저렴한 공공임대, ⑦ 파리시민의 식량주권 확보, ⑧ 새로운 연대의 창조 등을 현실로 만들고 있습니다.

파리 외에도 캐나다 오타와, ‘20분 도시’로 응용한 호주 멜버른과 미국 디트로이트, 미국의 오리건주 포틀랜드, 스페인 바르셀로나 등 15분 도시는 현재 기후위기 대응 좀 한다는 전 세계 주요 도시에서 실험중입니다.

정리하면, 15분 도시는, 도시를 일정한 구역 내 삶의 질을 높이도록 압축하면서, 탄소배출을 줄이는 도시 기획이라 할 수 있습니다. 도시민 누구나 삶의 질을 높일 수 있는 접근성이 중요한 도시입니다. 또한 “‘다핵분산형 도시구조’로, 자족적 기능(주거·업무·교육·의료·문화 등) 배치, 자전거·대중교통 중심 설계 등 콤팩트 시티 개념을 포함”하며, “보행 중심 환경의 탄소배출 감소, 지역 커뮤니티 활성화를 통한 생활 질 향상, 도시 회복탄력성 증가, 경제 다변화가 15분 도시의 이점”이라고 할 수 있습니다.7

도넛경제 도시

『도넛경제학』의 저자 케이트 레이워스는, 영국의 경제학자로 옥스퍼드 대학교에서 경제학을 공부했고 UN과 옥스팜에서 일했습니다. 주류 경제의 한계와 문제점을 깨달은 그는 결국 새로운 경제모델을 만들어내는데 그게 바로 ‘도넛경제학’입니다.

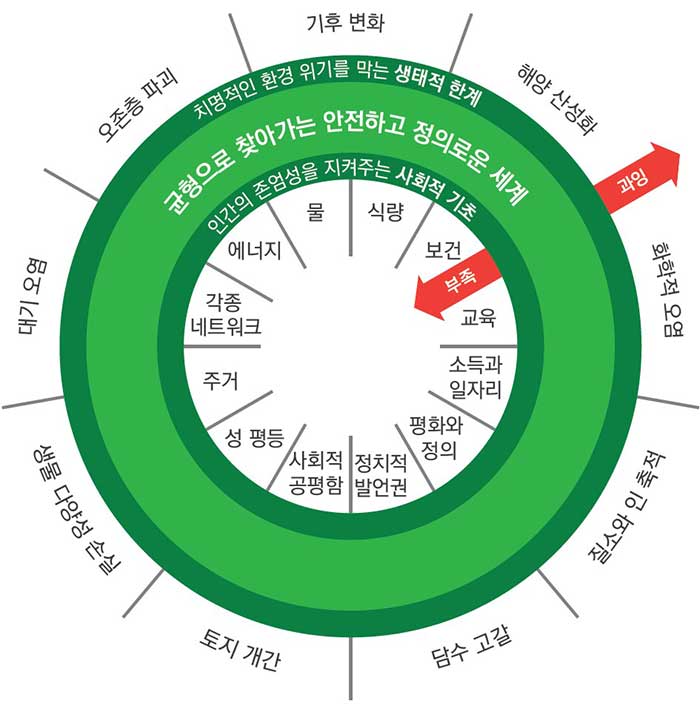

도넛경제는 말 그대로 도넛 이미지 하나로 설명이 가능한데, 시민들로 하여금 도넛 바깥으로는 ‘지구위험한계선’을 넘지 않게 하고, 도넛 안쪽으로는 ‘복지를 위한 사회적 기초’ 밑으로 떨어지지 않게 하여, 그 사이에서 ‘사람들의 삶을 위한 안전하고 정의로운 영역’을 구축하자는 것이 핵심 개념입니다. 한마디로, 복지를 추구하면서도 환경을 파괴하지 말자는 것입니다.

‘행성 경계(planetary boundaries)’라고 불리는 지구위험한계선은, 지구시스템의 안전을 좌우하는 9가지 요소가 있는데, 이를 수치로 평가할 수 있게 만든 지표입니다. 9개 중 하나만 위험한계를 넘어도 도미노처럼 다른 요소에 영향을 끼쳐 한계(임계점)를 넘게 할 수 있는데, 현재 6개가 고위험한계선을 넘어 매우 위험한 상황입니다. 사회적 기초는 유엔의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs) 개념을 가져온 것으로, SDGs는 전세계의 빈곤 문제를 해결하고 지속가능발전을 실현하기 위해 2016년부터 2030년까지 유엔과 국제사회가 달성해야 할 목표입니다.

녹색전환연구소 김병권 소장은, 자신의 책에서 ‘도넛경제학’을 긍정적으로 평가하고 있는데요, “(도넛경제학은) 현대적이고 실용적인 요소들을 종합하고 있어 최근 많은 도시와 지역들이 정책 모델로 주목하고 있다.” “도넛 경제는 대단히 직관적이어서 시민들과의 소통을 통해 빠르고 탄력적으로 응용할 수 있기 때문에 정책 실행자들이 선호하는 모델이다.”라고 평가합니다.8

○ 도시 초상화(City Portrait), 도시 셀카(City Selfie)

도넛경제를 실제 도시에 적용시키기 위해서는 새로운 툴이 필요합니다. 그래서 ‘번영하는 도시 이니셔티브(Thriving Cities Initiative; TCI)’는 ‘도시 초상화’라는 방법론을 만들고, ‘도넛 경제학’ 모델을 도시 정책에 적용할 수 있는 지침을 마련했습니다. TCI는 C40(도시기후리더십그룹), DEAL(도넛이코노믹 액션랩)과 협력하고 있습니다.

첫째, ‘도시 초상화’ 그리기 방법은 도넛을 길게 펼쳐서 4개의 사분면(로컬;지역, 글로벌;세계, 소셜;사회적, 에콜로지컬;생태적)으로 구획하고, 각각 지구위험한계(생태적 한계)와 사회적 기초에 대입하여 질문을 던집니다. 각각의 구간과 질문은 다음과 같고, 각 질문에는 몇 가지 세부질문이 있습니다.

1) ‘지역-사회적’ 구간에서는 “지역의 모든 사람이 번영하는 방법은?”

– “사람들에게 번영의 의미는?” “코로나19로 드러난 것은?”

2) ‘지역-생태적’ 구간에서는 “도시가 바로 옆의 대자연만큼 관대해질 수 있는 방법은?

– “탄소 저장을 늘리고 태양에너지를 수확하는 방법은?” “야생동물을 더 많이 환영하는 방법은?”

3) ‘글로벌-사회적’ 구간에서는 “모든 사람의 안녕을 존중하는 방법은?”

– “여기서 제품을 판매하는 브랜드/소매업체는?” “노동자/커뮤니티에 미치는 영향은?”

4) ‘글로벌-생태적’ 구간에서는 “도시가 지구 전체의 건강을 존중하는 방법은?”

– “난방/교통을 탈탄소화하는 방법은?” “세계에 미치는 영향을 줄이기 위해 지역에서 생산하는 방법은?”

둘째, ‘도시 셀카’ 찍기는 초상화보다는 조금 더 좁게, 지역, 마을단위로 더 세밀하게 해당 도시의 현황을 파악하는 것입니다. 이는 얼마나 도넛 원칙이 지역사회 단위에서 실현이 되고 있는지 결핍된 부분은 무엇인지 파악하려는 것입니다.

도넛경제 도시는 이 도넛원리를 도시에 구현하자는 것으로, 암스테르담(네덜란드)을 시작으로, 이포(말레이시아), 글래스고(스코틀랜드), 배드 나우하임(독일), 코펜하겐(덴마크), 팀푸(부탄), 멕시코씨티(멕시코), 오슬로(노르웨이), 나나이모(캐나다), 콘월(잉글랜드), 발렌스 로만(프랑스) 등지에서 시도되고 있습니다. 여기서는 암스테르담 사례를 살펴보도록 하겠습니다.

도넛경제가 도시에 첫 번째로 적용된 사례는 네덜란드의 암스테르담입니다. 암스테르담 시는 도넛 모델을 공식적으로 채택하여 공공 정책 결정의 출발점으로 삼았고9, 도넛 모델을 변형한 버전을 모델로 삼은 ‘2020~2025 순환 로드맵(Circular Roadmap 2020~2025)’ 및 ‘2050 기후 중립을 위한 로드맵(Roadmap to Climate Neutrality 2050)’과 같은 시의 주요 계획의 참여를 심화시켰습니다.10

암스테르담 도시 초상화는, 일부 수정된 사회적 기초의 16가지 요소를 각각 4가지씩 4분면에 배치하고, 각각은 도시목표와 도시현황으로 정리하면서 위의 4가지 종류의 질문을 던지고, 다양한 여러 그룹의 사람들이 워크숍을 통해 논의한 결과를 채워 넣는 방식으로 정리되어 있습니다.

도시 셀카는, 세 가지로 구분하여 사분면에 위치시킵니다. 첫 번째는 기존정책, 프로젝트, 사업계획 및 신생기업, 두 번째는 다양한 지역의 이야기, 역사 및 이미지, 세 번째는 도시를 변화시키기 위한 비전, 제안 및 새로운 사업계획입니다.

이렇게 암스테르담의 도넛경제 모델 적용 결과, 의미 있는 성과들이 있었는데, ‘암스테르담 도넛 콜리션’의 커뮤니티 매니저인 ‘제니퍼 드루인’의 말이 인상적입니다.

“사실 암스테르담은 카카오빈을 가장 많이 수입하는 도시 중에 하나인데요. 그 과정에서 이산화탄소 배출이 상당했습니다. 뿐만 아니라 가나에서 카카오빈을 수확하는 아동노동자의 노동력을 착취하는 셈이기도 합니다. 그래서 이렇게 도시의 초상화를 그리듯 이 모델을 근거로 해서 암스테르담의 현황을 파악을 해보았습니다. 그 결과 아프리카의 노동권, 노동력 착취와 암스테르담의 이산화탄소 배출 간의 상관관계가 있으리라고는 아무도 생각을 못했을 수 있는데요. 현 주소를 잘 알 수 있게끔 도와주는 툴이었습니다.”

또한 도넛 분석을 통해 암스테르담 당국은 도시 임차인의 20%가 월세 납부 후 기본 생계비조차 충당하지 못하는 실태를 확인했고, 동시에 가디언 보도에 따르면 약 6만 명의 온라인 사회주택 신청자 중 단 12%만이 입주에 성공했음을 확인했습니다.11 따라서 이를 해결하기 위해 마리에케 반 두르닉(Marieke van Doorninck) 부시장은 주택을 더 공급하면서도, 탄소배출량이 높은 건축 자재 사용 관련해, 건축업자들에게 목재와 같이 재활용 가능하고 친환경적인 자재를 최대한 많이 사용하도록 규제할 계획이라고 밝혔습니다. 그러면서 “도넛은 우리에게 답을 가져다주지는 않지만, 문제를 바라보는 방식을 제시해 주어서 우리가 예전과 같은 구조 속에서 살아가지 않도록 해줍니다.”라고 했는데, 도넛 모델의 중요성을 환기시켜 줍니다.12

만약 우리가 목표로 삼는 어떤 도시, 지역을 이렇게 잘 기획된 툴을 활용하여 꼼꼼히 조사하고 정리하여 그대로 실행할 수만 있다면, 정말 기후위기를 극복하고 모두가 고르게 행복하게 살 수 있는 놀라운 일이 벌어지지 않을까요? 그런 상상과 실험이 많아지면 좋겠습니다.

슈퍼 이웃 공화국(Republicque des Hyper Voisins)13

『기후위기 시대에 춤을 추어라』(삼인, 2024)의 저자 이송희일은 그의 책 말미에 매우 흥미로운 도시이자, 마을의 사례를 하나 소개합니다. ‘슈퍼 이웃 공화국’이라 불리는 실험입니다.

슈퍼 이웃 공화국은 프랑스 파리의 좌안 14구역에서 15개 거리와 15,000명이 참여하는 사회적 공동체 실험입니다. “이는 무표정한 얼굴의 주민들과 협력, 상호지원, 이웃애를 통해 초지역적 관계를 구축해보기 위함”입니다. 전직 언론인이자 지역 주민인 ‘파트릭 베르나르’가 동네 주민들을 잘 아는 청과물 상인을 중심으로 한 명씩 연결을 시도하는 것으로 시도한 이 실험은, 함께 음식을 먹는 광장 파티로 시작했는데, 무려 250미터의 테이블에 700명의 이웃이 참여하는 예상치 못한 진풍경이 펼쳐졌습니다.

https://www.facebook.com/watch/?v=1631319816890305

지난 5년간 2천 명 이상의 주민들이 각종 행사에 참여하여 접촉면을 늘리고 각자의 공유지를 만들어 냈는데, “고장난 기기를 함께 수리하거나, 중고품을 서로 판매하거나, 의료 자원을 공유하거나, 마을의 자투리땅에 정원을 가꾸는” 활동들을 해왔습니다. 이 결속 관계는 특히 팬데믹 기간에 빛을 발했는데요, “주민들이 함께 마스크를 만들고, 취약한 이웃에게 물품을 전달함으로써 재난에 대한 회복력을 높였습니다. 그리고 점점 더 도시 공간을 전유하는 형태로 진화”하고 있습니다. “비영리 기관과 합력하여 유기 폐기물을 퇴비화하는 처리장을 기존 주차장에 짓거나, 파리 시청에서 자금을 지원받아 마을 노인들에게 간병인을 지원하는 프로그램을 진행한다. 그뿐만 아니라 자동차 대신 자전거를 권장하고, 마을 광장을 아예 보행자 전용구역으로 바꿔”놓았습니다. “노인들과 아이들을 돌보기 위해 ‘시간 은행’이라는 혁신적인 신용 화폐와 디지털 앱을 실험하기도 합니다.” 공동체에는 난개발과 소비가 아닌 돌봄이 실제적으로 중요하기 때문입니다.

여기서 저자 이송희일은 중요한 통찰을 제시하는데, 새로운 도시 만들기에 있어 곱씹어 볼 내용들입니다.

“파리14구의 실험은 굳이 군주의 목을 단두대로 자르지 않더라도 풀뿌리들이 모여 혁명적 변화를 만들 수 있는 가능성을 명확하게 시사한다. 최근 유럽에서 각광 받는 ‘15분 도시’가 하향식 프로그램이라면 슈퍼 이웃 공화국은 그것에 대한 풀뿌리 대응이라고 할 수 있다. ‘스마트 도시’가 기후위기를 핑계 삼은 디지털 기술 자본의 인질극이라면, 슈퍼 이웃 공화국의 실험은 돌봄과 삶의 재생산에 정확히 초점이 맞춰져 있다. 이 도시 실험은 지역의 공공성을 확장하는 것뿐만 아니라, 소비 자본주의에 대한 대안적 상을 그려 보인다. 고립된 채 소비에 중독된 것보다 사람들이 광장에 모였을 때 더 많고 더 다양한 쾌락이 발명된다는 것을 기어이 증명한다.”

또한 우리가 도시를 살펴보게 된 이유, 즉 큰 이야기를 바꾸는 것의 중요성을 강조합니다.

“체제를 바꾸는 것이 중요하지만 새롭게 구성할 체제의 비전을 만드는 것도 중요하다. 그 비전들은 미세한 틈새 속에서, 지금 여기 이 자리에서 충분히 생산하고 실험할 수 있다. 그 비전은 곧 대안적 세계를 위한 욕망의 교육이 되어야 한다. 절제가 아니라 더 많은 관계와 신뢰의 흘러넘침이 새로운 이야기의 동력이다.”

이렇듯 큰 틀에서 도시를 기획하고, 그 도시에서의 일상을 하나씩 만들어 가는 것을 통해, 개발과 성장주의라는 큰 이야기를 바꿔낼 수 있을 것입니다. 즉 ‘마이크로 네러티브’들이 모여 ‘메타 네러티브’를 만들게 될 것입니다. 이런 도시들을 ‘기후도시’라 부르고 싶습니다. 앞으로 모든 도시들의 표준, ‘뉴 노멀 씨티’가 될지도 모릅니다.

다음 글에서는 ‘성장주의’라는 큰 이야기의 방향을 전복할 새로운 이야기, ‘탈성장’에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

『작은 행성을 위한 몇 가지 혁명』, 시릴 디옹, p.171, 173. ↩

『작은 행성을 위한 몇 가지 혁명』, 시릴 디옹, p.172. ↩

『작은 행성을 위한 몇 가지 혁명』, 시릴 디옹, p.173~174. ↩

EBS 위대한 수업. [명플리] 도시의 삶은 왜 힘든 걸까? 도시인이 힘든 이유가 있다 | 세계적인 도시 전문가가 들려주는 ‘15분 도시’ ↩

『15분 도시 백서』, 국토연구원 ↩

EBS 위대한 수업. [명플리] 도시의 삶은 왜 힘든 걸까? 도시인이 힘든 이유가 있다 | 세계적인 도시 전문가가 들려주는 ‘15분 도시’ ↩

『기후를 위한 경제학』, 김병권, p.239. ↩

theguardian 「암스테르담, 코로나19 이후 경제 회복 위해 ‘도넛’ 모델 도입」 ↩

archdaily. 「암스테르담이 도넛 경제 모델을 사용하여 사람과 환경 모두를 위한 균형 잡힌 전략을 만드는 방법」 ↩

theguardian. 「It’s your choice」 ↩

『기후위기 시대에 춤을 추어라』, 이송희일, p.468~469. ↩