《The Good, the Bad and the Ugly》

‘Il buono, il bruto, il cattivo’. 이탈리아어다. 한글을 사용하여 표음하면, ‘일 부오노, 일 브루또, 일 까띠브오’ 정도가 가능하다. 이탈리아어에서 il은 ‘그’라고 번역되기도 하는 남성 단수 정관사이며, buono는 ‘좋은’이고, bruto는 ‘짐승’이고, cattivo는 ‘나쁜’이니까, Il buono, il bruto, il cattivo를 쓰여진 순서대로 번역하면 ‘좋은 사람, 짐승, 나쁜 사람’이 될 것 같은데, 《위키피디아》에는 이것을 ‘The Good, the Bad and the Ugly’. ‘좋은 것, 나쁜 것, 추한 것’이라고 번역하여 놓았다. 한국에서는 《석양에 돌아오다–속: 석양의 무법자》라는 제목으로 선보였고, 영어 이름 《The Good, the Bad and the Ugly》로 세계에 널리 알려져 있는 영화 《Il buono, il bruto, il cattivo》1는, 이탈리아 영화 작가 세르조 레오네[Sergio Leone 1929~1989]의 1966년 작품이다.

이 영화는 등장인물 가운데 누가 악당이고 누가 정의의 사도인지가 불분명한 서부극으로 유명했다. 금화가 묻혀있는 묘지로 가기 위해 다리에서 벌어지는 전투 장면2과 영화의 막바지에 세 주인공이 묘지에서 결투를 벌이기 위하여 버티고 서 있는 장면3이 이러한 불분명함을 상징하는 듯하다. 《대열차강도》(The Great Train Robbery)[1903]4에서 시작되었고 《역마차》(Stagecoach)[1939]5 등으로 대표되는 웨스턴(Western)6이라는 장르에 속하는 영화들에서는 약자를 지키는 영웅적인 주인공의 모습이 비교적 선명한 데 비하여, 스파게티 웨스턴(Spaghetti Western)7이라는 하위 장르로 분류되는, 《Il buono, il bruto, il cattivo》 같은 영화에서는, 선과 악의 구분이 분명하지 않고 반영웅적인 주인공이 등장한다.

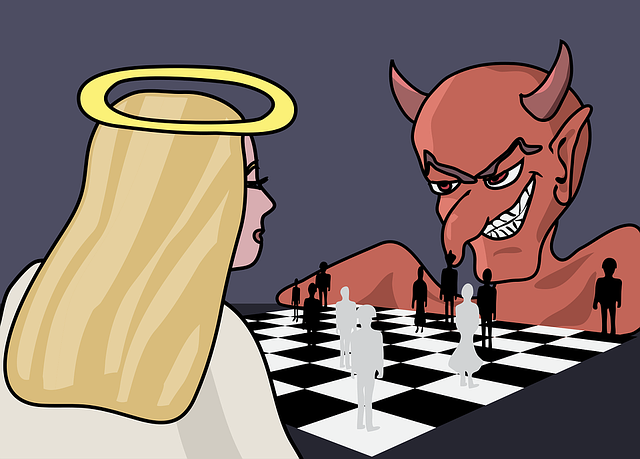

사진출처: ha11ok

혹자는 ‘스파게티 웨스턴’이 주로 촬영된 스페인의 촬영 당시 상황과 풍토가 장르에 영향을 주었다고 한다. 이 영화를 감독한 세르조 레오네가 나고 자랐던 이탈리아의 혼란한 상황이 반영웅적인 주인공과 불분명한 선악 구분의 배경이 되었다는 것이다. 1960년대 반문화(反文化)[counter-culture]의 흐름 속에서 스파게티 웨스턴도 동반 유행하였다는 설명은 상당히 설득력이 강하다. 세르조 레오네의 영화들이 68운동에 영향을 주었다는 추측도 영 말이 안 되는 것 같지는 않다. 이런 평가들이 가능한 이유는 이 영화가 1966년에 누구에겐가 ‘선(Good)이란 무엇인가’라는 질문을 머리 속에 떠올릴 수 있는 계기가 되어주었을 듯하기 때문이다.

‘Good’이란 무엇인가

Good이 Evil과 짝을 이루어 사용될 때, 그들은 선(善)과 악(惡)으로 번역된다. 이때 둘은 가치의 양극단이라 할 수 있다. 이 Good과 Evil은 세상사를 특정 세계관이나 가치, 특히 종교적 교리에 입각하여 평가하여 선명하게 이분되는 말이다. 이 말에 걸맞는 이미지를 예로 들어 보자면, Good은 날개 달린 천사나 자애로운 표정의 신의 모습을 하고 있을 반면, Evil은 생각할 수 있는 모든 혐오감과 위압감을 유발하는 외모를 하고 있을 것이다. 이러한 Good과 Evil은 누구나 즉각적으로 받아들일 수 있는 원초적 선(善)과 악(惡)의 모습으로 사람들에게 기억될 것이다.

영화 제목 영어 번역 《The Good, the Bad and the Ugly》에서는 Good이 Bad와 짝을 이루어 사용되었다. 여기에서의 Bad는 앞에서의 Evil과 호환되어 쓰일 수 있을 듯하기도 하지만, 양자 사이의 완벽한 1:1 교환은 불가능해 보이기도 한다. Good-Evil 대비에서 기준이 되는 것에 비하여, Good-Bad 대비에서 기준이 되는 것이, 상대적으로 세속적이라고 하는 것이 적절할 듯하다. Good-Bad 대비는, 항상 그런 것은 아니지만, 건전성(sanity)을 기준으로 하는 sane-insane 대비로 보기 쉽다. 그런데 이 건전성이라는 기준도 Good-Evil 대비에서 기준이 되곤 하는 종교 교리 못지않게, 모듬살이를 하는 사람들에게는 엄중한 것이다. 그리고, Good-Bad 대비에서 기준이 되는 것 못지않게, Good-Evil 대비에서 기준이 되는 종교 교리 같은 것도, 결코 불변일 수 없는 데다가, 공시적으로 여러 기준들이 충돌하고 갈등하는 경우도 있기 때문에 오히려 그 기준들- 그리고 그 기준들에 의해 정의된 Good-이 사람들을 갈등과 불안과 공포 나아가 아픔과 죽음으로 몰아넣는 경우가 비일비재하였다. 절대 유일하고 불변적이라고 믿었던 기준이 누군가의 자의(恣意)에 따라 고무줄처럼 늘어났다 줄어들었다 하는 상황임을 깨달을 때, 사람들은 절망을 느낀다. 이러한 Good은 한 사회를 지탱하는 안정된 행동 지표가 될 수도 있지만, 서로에 대한 선의의 간섭의 빌미가 될 수도 있고, 전체주의적 사회 분위기를 지탱하는 단단한 기둥이 될 수도 있다.

여기에서 다시 영화 제목 영어 번역 《The Good, the Bad and the Ugly》로 돌아가 보면, Good-Bad 대비에 Ugly가 덧붙어 있음을 볼 수 있다. 영화를 보면, Ugly에 해당하는 등장인물인 투코는 ‘미워할 수만은 없는 악역’인데다가, 이 역할을 맡은 배우 일라이 허셜 월랙(Eli Herschel Wallach, 1915~2014)의 출중한 연기력이 관객의 시선을 끌어모았기 때문에, 영화 속에서 Ugly는 Good이나 Bad 따위의 존재와 무관하게 자신의 자리를 넓게 가지고 있다. 뿐만 아니라 Ugly는 이 영화의 특징인 선악 구분 불분명을 돋보이게 하여주기도 한 듯하다. 오히려 이 영화에서 Good과 Bad 각각의 색깔은 다소 흐릿하다. Bad에 해당하는 등장인물인 센텐자의 별명이 천사의 눈(Angel Eyes)인데 이것도 선악 구분을 불분명하게 만드는 역설이라고 할 수 있다. 이런 논리의 흐름과 연결시켜 생각해 볼 수 있는 의견 가운데 하나로 다음의 인용문을 들 수 있다; “국내에선 석양의 무법자로 잘 알려져 있지만, 원제목은 전혀 다른 좋은 놈, 나쁜 놈, 추한 놈(혹은 못난 놈)이다. 사실 영화를 보면 The Good은 선하다는 의미의 Good 보다는 유능하다, 머리가 좋다 등의 Good에 더 가깝다. 물론 블론디(Good)가 엔젤 아이즈(Bad)나 투코(Ugly)보다는 신사적인 편이지만, 블론디 역시 필요하다면 1초의 망설임도 없이 방아쇠를 당기는 무법자인 만큼 단순히 선역으로만 볼 인물은 아니다. 다만 위에도 언급되어 있지만 인간적인 면모도 많이 보여주기에 셋 중에선 가장 착한 사람이라는 인상은 강하다. 대한민국에 처음 개봉했을 때 The Good은 ‘교활한 자’ 정도로 번역되었다. 그럴듯한 번역으로 영악한 자, 사악한 자, 추악한 자라는 번역이 있다. KBS2의 더빙판도 이 번역을 사용했다.”8 인용문에는 Good을 ‘좋은’ 뿐만 아니라 ‘유능한’·‘영악한’ 심지어 ‘교활한’ 등으로 번역한 경우도 있음이 적혀있다. 여기에서 볼 수 있듯, 1966년에 적어도 영화예술 내지는 문화산업에서는, Good-Evil 대비나 Good-Bad 대비는 희미해져 가고 있었던 듯하다. 이 영화의 원래 제목 《Il buono, il bruto, il cattivo》와 번역 ‘좋은 사람, 짐승, 나쁜 사람’도 다시 살펴볼 만하다. 이 제목은 마치 사람이 좋음과 나쁨이라고 이름 붙일 수 있는 양극단의 방향으로 언제든지 그리고 얼마든지 변화할 수 있는 가능성을 생체적으로 가지고 있는 물적 존재(짐승)임을 시사하는 것 같다. 어찌 보면 이러한 원래 제목이, 영어나 한국어 번역보다 영화의 내용과 더 잘 부합되는 것 같기도 하다. 이런 면들을 중시한다면, 세르조 레오네가 68운동에 영향을 주었다는 주장이 억측만은 아닐 수도 있을 듯하다. 세르오 레오네의 영화와 68운동은 둘 다 기존 가치에 의의를 제기하는 것이다.

Good을 Interest와 동의어로 보는 경우도 있다. 이때 Good/Interest는 ‘내가 좋아하는 것’ 혹은 ‘나에게 이익이 되는 것’이라는 의미로 쓰인다. 이런 의미의 Good은 ‘(규범 논변을 거쳐 도출된) 옳음’인 Right와 엄격히 구별된다. 좋음(Good)과 옳음(Right)을 엄격히 구별하는 것이다. 이때 Good-Bad는 좋음(Interest)-싫음(Uninterest)이라는 내용을 가진다. 그러니 이때 Good-Bad는 각자가 무엇을 필요로 하고 좋아하느냐, 즉 욕망하느냐의 문제에 관련되는 것이다. 이렇게 되면, Good-Bad에 관련된 생각과 Right-Wrong에 관련된 생각 사이에는 적절한 경계선이 그어진 것이 된다. 한편 좋음과 옳음 대신 다음과 같은 대비를 택하는 경우도 있다.

옳음(Right) → moral good(도덕적 선) / intrinsic good(내재적 선)

좋음(Good) → natural good(자연적 선) / instrumental good(도구적 선)

이러한 대비에서는, Good을 Interest와 동의어로 보는 경우에서보다, 좋음(Good)과 옳음(Right) 사이의 장벽이 낮다고 하거나, 좋음(Good)과 옳음(Right)이 동전의 양면인 것처럼 생각한다고 설명할 수 있다. 그런데 여기에는 작은 문제가 있어보인다. intrinsic good에서 intrinsic은 ‘내재적’으로도 번역될 수 있지만, ‘근원적’으로도 번역될 수 있다. 따라서 intrinsic good은 ‘내재적 선’으로 번역할 수도 있지만, ‘나에게 근원적으로 이익되는 것’이라고 풀이할 수도 있다. 이렇게 풀이할 경우, Right=moral good=intrinsic good 의 관계가 유지되기 어렵고, intrinsic good:instrumental good 의 대비도 유지되기 어렵다. 결국 위와 같은 방식의 개념 짝짓기는 세계와 그 속에서 맺어지는 여러 관계와 갈등을 해명하는 데 별로 도움이 되지 않을 수도 있겠다.

지금까지, Good이란 무엇인가 라는 물음에 답하며, Good의 다의적 면모를 살펴보았다. 이들 가운데 Good을 Interest와 동의어로 보는 것에 심적 거부감을 느끼는 사람이 적지 않을 것이다. Good과 Evil이 짝을 이루어, 선(善)·악(惡) 구분이 확실한 상태가 바람직하고 편안하다고 느끼는 것은, 사유 경제를 추구하는 인간의 지향성과 부합되는 것으로서 널리 환영받아 왔을지도 모른다, 사회가 혼란하고 불공정과 불의가 판을 칠수록, 사람들은 이런 ‘확실한’ 상태를 갈망하게 되는 것일지도 모른다. 그러나 다른 한편으로 그런 ‘확실한’ 상태가 불러오는 억압에 대한 우려 또한 그런 ‘확실한’ 상태에 대한 갈망과 함께해 왔다고 할 수 있다. 달리 말하자면, 많은 사람들이 선(善:Good)이 정립되어 있는 도덕적 사회가 바람직하다는 생각을 가지면서도, 그 선이 각자의 일상에서 억압의 기준으로 작용하는 것에 대한 두려움을 느끼기도 하는 가운데, 그 선이 사실은 ‘나에게 이익이 되는 것’들 가운데 그것이 놓인 사회 역사적 맥락 속에서 우세를 보여 일정 기간 동안 다수의 지지를 받아 유지되는 기준 같은 것이라는 깨달음에 도달한 것이라고 할 수도 있겠다.

도덕과 관련되는, 도덕과 관련되지 않는

앞서 말한 바를 조금 변형하여 말하자면, Good과 Evil이 짝을 이루어, 선(善)·악(惡) 구분이 확실해지는 상태는 많은 사람들의 마음을 편안하게 만들어 줄 수도 있지만, 도덕과 관련되지 않는 것도 도덕과 관련되는 것으로 간주하게 만들 수도 있다.

세계에는 ㉠도덕과 관련되는[moral] 사건도 있지만 ㉡도덕과 관련되지 않는[a moral] 사건도 있는 듯하다. 불평등한 분배는 ㉠에 해당하는 전형적인 예 같다. 가뭄 때문에 저수지의 수위가 내려가는 것은 ㉡에 해당하는 전형적인 예 같다. 가뭄 때문에 수위가 내려간 저수지를 바라보며 시인이 시를 쓰고 있는 것도 ㉡에 해당하는 전형적인 예 같다. 그런데 어떤 사람들이 가뭄 때문에 수위가 내려간 저수지에 시인이 시를 쓰고 있는 것을 보고, 내심 불편해하거나, 그런 상태를 넘어, 공공연히 부도덕하다고 비난한다면 어떨까? 그것은 시인의 그러한 행위가 그 누구에게도 피해를 주지 않았는데도 그 행위를 부도덕하다고 비난한 것이 된다. 비난하는 사람이 내심의 불편감 때문에 그러는 것이라면, 그는 ‘프로불편러’라는 비아냥을 들을 것 같다. 그런데 만약 ‘프로불편러’들이 영향력 있는 다수라고 보아야 할 만큼 증가하여 세력을 형성하는 일이 발생한다면, 그런 일이 일어나는 사회에서는 즉 ㉡도덕과 관련되지 않는(a moral) 사건을 즉 ㉠도덕과 관련되는(moral) 사건으로 간주하는 일이 마구 일어나고 있는 것이 된다. 이런 사회에서는 누군가가 도덕을 잣대로 삼아 도덕과 관련되지 않는 타인의 삶에 마구 끼어드는 일이 별다른 견제를 받지 않으면서 일어날 수 있다는 추정이 불가능한 것이 아니다.

모든 단어와 가치 기준들이 그러하듯, 굿(Good)도 그 의미가 다양하게 해석되어온 말이다. 그런데 그 말이 어떤 의미로 통용되느냐에 따라 개개인에게 가해지는 사회적 압력이 달라졌다. 개인에 대한 적정한 사회적 압력을 모색하기 위하여, 굿의 다양한 의미를 살펴보았다. 결국 굿[Good]의 의미를 섬세하게 살펴보고 인식하는 일은, 도덕과 관련되지 않는(a moral) 사건을 도덕과 관련되는(moral) 사건이라고 착각하여, 사회에 억압의 분위기가 더 짙어지게 하는 부작용을 완화하고 해소하기 위한 기초 작업이라고 할 수 있다. 이 작업에 있어서 1966년에 세상에 나온 한 영화의 내용과 제목이 작업의 실마리가 되어주었다.

Stagecoach (1939) – Full Movie | John Wayne | Classic Western | Restored HD, Stagecoach (1939) – Colorized Full Movie | John Wayne | Classic Western ↩

서부극(西部劇)이라고도 한다. 미국의 서부 개척사를 소재로 한 영화를 묶는 장르의 이름이다. 미국영화산업의 독점적 장르라고 할 수 있으며, 권선징악(勸善懲惡)과 인간애, 그리고 물씬한 시정(詩情)으로 유형화되었다고 규정되기도 한다. 《위키백과》, ‘서부극’ 참조. ↩

영화 하위 장르의 이름이다. 이탤리언 웨스턴(Italian Western)이라고도 한다. 일본을 중심으로 마카로니 웨스턴[マカロニ·ウェスタン]이라는 명칭도 사용되었다. 1960년대 중반부터 1970년대 중반까지 유행했던 서부 영화의 한 장르이다. “1950년대 말 이탈리아의 영화계는 할리우드 종교 영화의 붐이 끝나자 위기를 맞게 되었고, 이에 대한 새로운 돌파구로서 서부극을 만들게 된다. 1964년 6월 《벤허》의 조감독이었던 세르조 레오네가 《황야의 무법자》를 발표하였다. 이 영화는 전 세계적으로 큰 인기를 끌게 되었고 이후 60년대의 새로운 서부극 유행의 시초가 되었다. 대표적인 감독으로는 세르조 레오네, 대표적인 음악가로는 엔니오 모리코네를 들 수 있다. 촬영지로는 스페인의 알메리아가 각광받았으며,[4] 리 밴클리프, 클린트 이스트우드, 테런스 힐, 프랑코 네로 등이 주요 배우로 알려져 있다.” 《위키백과》, ‘스파게티 웨스턴’ 참조. ↩

《나무위키》, ‘석양의 무법자’. 이 항목에서 다뤄진 영화는 ‘석양의 무법자’ 라는 항목 이름과는 달리 《석양에 돌아오다 – 속 석양의 무법자》[《Il buono, il bruto, il cattivo》]이다. 이렇듯 항목 내에 오류에 해당하는 내용이 포함되어있으나, 하나의 의견으로서는 참고할만한 내용을 담고 있어 인용한다. ↩