현재 세계적으로 도시 인구 비율은 매우 높은 편이다. 사람들이 집중하여 살다 보면 다양한 문화 시설의 혜택을 누릴 수 있다는 이점이 있기는 하지만, 한편으로는 고층 아파트를 중심으로 재개발되는 도시계획은 여름철 폭염을 증폭시키는 양의 피드백 효과를 일으킨다.

도시란 과연 인류에게 무엇일까? 도시는 인류가 만들어낸 수많은 발명품 중에서도 인간의 삶에 가장 많은 영향을 미친 존재이며, 또한 멈출 줄 모르고 달려온 인간의 욕망을 상징하는 곳이기도 하며, 인생 주기가 있는 생명체처럼 태어나서 자라고 꽃을 피우고 생을 마치는 흥망성쇠를 거쳐 왔다고 저자는 언급하고 있다. 이처럼 도시는 단순히 모여 살기 위한 공간의 기능을 뛰어넘는 문명의 결과물임에는 틀림이 없어 보인다.

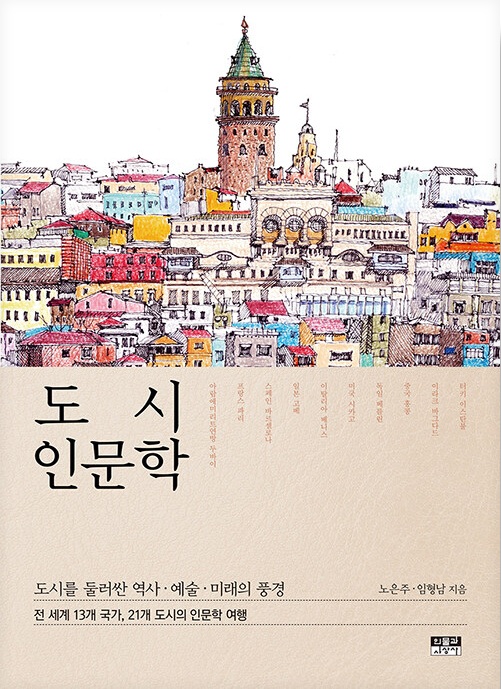

저자는 전 세계 13개 국가의 21개 도시를 방문하며 도시를 둘러싼 역사, 예술 그리고 미래의 풍경 등을 소개한다. 특히 인도 건축가인 발크리슈나 도시(Balkrshna Doshi)는 생태 지향적인 건축가적인 인상이 강하다. 인도의 정체성과 건축을 결합시킨 인물로 건축은 경제적 효율이 아닌 건강한 삶을 강조했는데, 특히 햇빛을 확보하면서 동시에 통풍이 잘되도록 설계했다고 한다. 그가 설계한 인도 인도르의 ‘아리냐 저비용 주거 단지’는 미로 시스템을 통해 8만 명이 넘는 사람을 수용할 수 있도록 설계되었다. 이처럼 그는 웅장한 건물이 아니라 가난한 사람들을 위한 건축을 주로 하는 것으로 알려졌으며, 건축계의 노벨상이라 불리는 ‘프리츠커상’을 2018년에 수상했다.

건축가 중에서 환경운동과 결부시켜 건축한 오스트리아 화가이자 건축가인 프리덴슈라이히 훈데르트바서는 세계 2차 대전 당시에 히틀러에 의한 박해로 인한 상처 때문인지 그는 평생 자연과 예술에 대한 깊은 애착을 가지고 건축하며 환경운동을 이어 나갔다. 그는 인간이 자연에 잠시 들른 손님이라고 생각했으며, 손님이 함부로 남의 집에 해를 끼치지 않듯 인간도 자연을 존중하고 배려하며 살아가야 한다고 생각했다. 그래서인지 그는 건축물에 형태적으로는 직선을 쓰지 않고 곡선, 특히 나선 형태를 도입하여 강한 생명력을 표현하는 것으로도 유명하다.

일본에서 태어난 건축가인 반 시게루는 종이로 건축의 뼈대를 만드는 독특한 건축가로 유명하다. 그가 사용하는 종이라는 재료는 어디서나 구할 수 있는 것으로 재활용도 가능하며, 해체에서 언제든지 다시 조립할 수 있으며, 시멘트와 물을 사용하지 않아 건축 쓰레기가 나오지 않는 친환경적인 건축 재료이다.

이 외에도 단순히 건물을 짓는 것이 아니라, 그 지방의 전통 가옥에 어울리고, 또한 자연풍경과 조화를 이루는 건축물을 건축하기 위해 많은 고심을 하는 건축가들도 소개된다. 이들은 재생이라는 이름하에 기존에 남겨두어야 할 골목이나 집들을 철거하는 방식이 아니라, 원래의 모양이나 정서 등을 상세히 관찰하고 오래된 시간과 기억이 훼손되지 않게 하는 재생 건축을 지향한다. 이들의 건축에 관한 사유를 접하면서, 우리 주변에 흔히 볼 수 있는 멋이라고는 하나도 없이 그저 위로만 높이 뻗어 있는 아파트 건축을 생각하지 않을 수 없다.

우리의 아파트는 전혀 자연 친화적이지도 않고 겉으로 보면 위화감만을 주는 볼품없는 건축물이지만, 정작 그 안에 주거하는 이들은 만족하며 살아간다. 편리함도 있겠지만 우선은 부동산으로서의 가치 상승이 기대되기 때문이다. 최근에는 아파트 단지 내에 모든 편의 시설이 포함되어 있어서 밖으로 나가지 않고도 살 수 있는 아파트가 고가로 매매되고 있기도 하다. 이런 공간에서의 삶은 자연과 친근해질 기회를 박탈할 뿐만 아니라 인문학적 소양을 기를 여지조차 없어 보인다.

오늘날 인문학의 임무를 자본에 포섭되지 않고 인간성 회복으로의 회귀를 꿈꾸는 것이라고 본다면 도시 인문학도 예외는 아니라고 생각한다. 이제는 건물이 부동산으로서의 가치 기준이 아니라 생태적 가치 기준으로 평가되어야 하지 않을까? 또한 우리의 정체성이 주변의 여러 환경에 의해서 만들어진다는 것을 인지한다면, 현재 몸담고 있는 삶터가 어떠한 형태의 곳인지가 매우 중요한 조건이지 않을까?