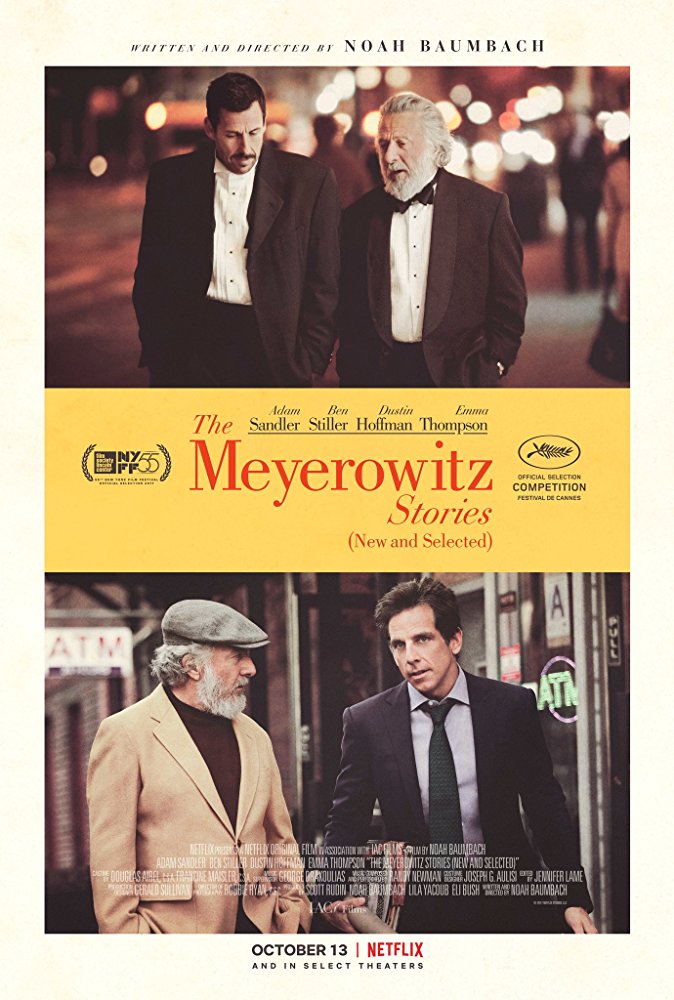

노아 바움백(Noah Baumbach)의 영화, 《마이어로위츠 이야기:제대로 고른 신작》 (2017)은 “가족”이라는 깊은 뿌리에서 뻗어 나온 사람들의 이야기를 다룬다. 하나의 뿌리를 공유하지만 실상은 서로 불화(不和)하는 존재들이다. 감독은 특유의 재치를 통해 이 내밀한 관계의 이야기를 포착해 갈등을 수면 위로 끌어 올린다.

《프란시스 하》(2013), 《위 아 영》(2014), 《결혼 이야기》(2019) 등에서도 노아 바움백은 “1인칭 시점”으로 인간 사이의 관계, 특히 가족이나 친구같이 너무도 가까운 인물들을 이리저리 움직이며 가족으로 엮인 채 서로의 삶에 끈질기게 얽히는 “존재들”을 그려낸다.

영화 속 아버지 해롤드 마이어로위츠와 그가 네 번의 결혼(엄밀하게는 세 번) 가운데 얻은 자녀들―진, 대니, 매튜 마이어로위츠―은 서로에게 별로 애정을 보이지 않는다. 심지어 각자의 자괴감, 트라우마, 아픈 경험들로 인해 서로를 온전히 바라보기란 정말 어려운 일이다. 세상을 향한 분노와 서로에 대한 증오, 스스로를 가두는 열등감이 중첩된 채로 그들이 출발한 뿌리를 직면하자니 일은 점점 꼬인다.

“넌 이해 못 할 것 같은데. 네 잘못은 아니지만

넌 아빠처럼 날 별 볼 일 없는 놈으로 만들어.”1

– 대니가 매튜에게

어긋난 관계는 서로의 깨진 부분을 더 날카롭게 벼린다. 실망하고, 싸우고 언성 높이기를 반복할 때마다 묵은 오해는 더 또렷하게 드러나고, 반갑지 않은 사람들의 이름을 입에 올린다. 지독한 핏줄 탓을 해도 끊어낼 수 없는 피를 공유하는 이들의 사투는 보는 사람을 웃기게도 슬프게도 만든다.

마이어로위츠 남매들은 서로 닮기도, 닮지 않기도 했지만, 하나 공통점을 꼽자면 대개는 “듣지 않기로 작정한 사람들”이라는 것이다. 저마다 나름의 이유는 있다. 어떤 형제는 다혈질이고, 또 다른 형제는 세상을 향한 불만으로 가득 차 있다. 열렬한 분노와 사회에 대한 불만이 최고조에 이르러 그게 가족에 대한 반감으로 표출되기도 한다. 한배에서 나왔다는 사실이 의아할 만큼 주인공들은 영화 내내 미움, 질투에 휩싸인 채 서로에게 귀를 내어주지 않는다.

어쩌다가 이들은 서로에게 귀를 빌려줄 여유조차 상실한 걸까. 서로의 말과 행동이 나를 만드는 화음이 아니라 소음이나 잡음처럼 느껴질 때, 저마다의 말에 ‘딴청’을 피우며, ‘사랑’이라는 단어는 구호(口號)에 불과하다고 느껴질 때가 있다. 사랑을 구호로 써먹는 행태는 그 표현 자체를 상투적이고 공허하게 한다. 그리고 서로의 입을 머쓱하게 만든다.

신쌤2은 2010년대 초반, 자신이 진행한 성미산마을에 관한 연구를 통해 마을의 “수다스러움”이 도시 안에서 어떻게 서로의 사랑, 욕망, 돌봄, 정동의 가치를 서로에게 연결시키는지를 소개한 적이 있다.

“저는 성미산마을이 여러 가지 스토리와 이야기로 가득한 관계망이라는 것을 금방 발견할 수 있었습니다. 그 대부분은 수다라고 해도 그 풍부함은 형식적이고 관료적인 관계에 비할 바가 아니겠지요. (중략) 마을 주민들은 관심사도 굉장히 많아서 육아, 교육, 먹거리, 반찬, 식당, 카페, 독서, 자동차, 공동주거, 재활용 등의 각기 특색 있는 관계망이 여러 갈래로 퍼져 있다는 것도 알게 되었어요. 주민들과 얘기하다 보니 주민들 서로가 관계를 맺을 때, 그저 텅 빈 의례나 상투적인 예절이 아니라 각각의 욕망과 사랑, 돌봄, 정동 등에 대한 이야기꽃이 만개한다는 점도 알게 되었습니다.”3

사진 출처: Walkerssk

공동체에서의 사랑과 욕망은 저마다의 다양하고 다른 목소리를 아우를 수 있는 힘이다. 이 아우름은 수다로 표출되어 서로의 ‘다름’을 용인하고, 새로운 관계의 가능성을 보여줬다. 안타깝게도, 서로 듣는 둥 마는 둥 하는 사람들과는 이런 수다스러움이 마련될 틈이 없다. 각자 욕망이 너무 선명하거나, 자신의 관심사에만 몰두한 채 다른 사람의 목소리에는 어떤 반응도 보이지 않는 사람에게 귀를 빌려주는 일이란 고통스러울 수밖에 없다. 또, 각자의 관심사가 서로에게는 무관심하니 사소한 대화에서도 관계를 맺을 계기를 만들지 못하는 것이다.

긴 연휴를 보낸 10월이었다. 혼자 서울살이를 하다가 오랜만에 가족과 꽤 긴 시간을 보냈다. 사실 나도 그렇게 가족 안에서 수다스럽게 구는 편은 아니다. 대화가 어색해질 때도 있고, 서로의 말이 이해가 되지 않아 긴장될 때도 있다. 돌아오는 길에도 너무 내 말만 하고 온 것은 아닌지 후회하기도 했다.

사진 출처: EvaMichalkova

살아 있는 무수한 존재들과의 대화할 수 있는 방법을 궁리해본다. 종종 그 노력은 실패나 오해로 끝나기도 한다. 사랑과 욕망의 흐름을 새롭게 만들기 위해 여러모로 애쓰지만, 풍부하고 다채로운 “사랑”을 만들어내는 대화는 늘 어렵다. 신쌤이, 공동체의 관계망이 수다로 이어지고 있음에 주목한 이유는 어쩌면 그 어려움에 대한 대답일 수 있다. 상대의 욕망을 채워주려고, 내 욕망을 채우려고도 하지 않고 가볍게. 서로의 풍부하고 다양한 이야기가 오갈 수 있는 그 자리에서 거창하거나 진득하지 않더라도 새로운 역사가 써질 수 있다.

수다스럽게 살아갈 용기, 얼굴을 마주하고 서로의 관심을 잇는 대화는 아주 작고 사소한 일이다. 하지만 서로의 욕망을 긍정하며, 명랑하게 수다를 떠는 동안 서로를 이해하고, 친밀한 유대가 이어지지 않을까. 올 가을엔 서로에게 수다스럽게 다가가보면 좋겠다.