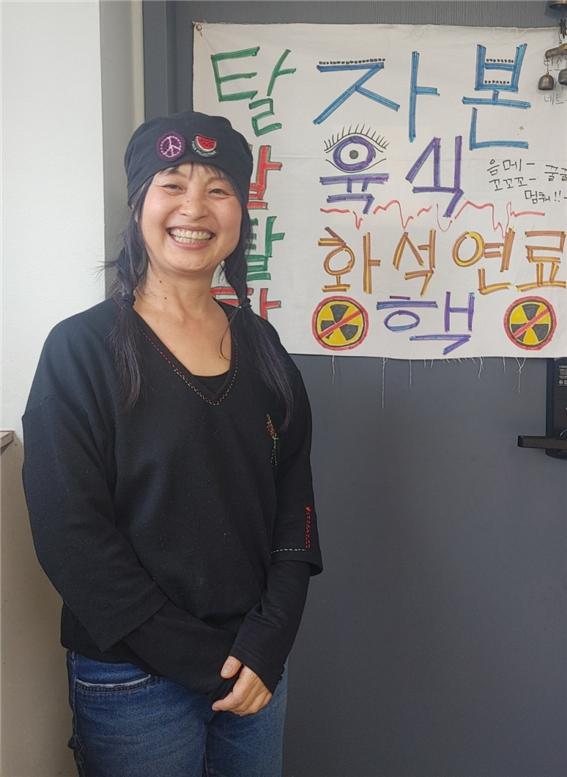

“밥상이 곧 나의 현장입니다”라고, 유쾌하고 당당하게 자신을 소개하는 송순옥 활동가. ‘탄소잡는 채식네트워크(이하 탄잡채)’의 일원, 기후, 동물, 생태운동 전반에 몸을 담고 있는 실천가이자 대전기후정의모임, 동물정의행동, 녹색연합에서도 활동하고 있는 그녀는 매주 수요일이면 지역 품앗이 공간인 한밭레츠에서 제철의 지역 친환경 식재료로 정성껏 준비한 비건 채식 밥상을 차린다. 이제 지역 생태 모임이나 강좌에서 그녀를 만나는 것은 자연스러운 일이 되었고, 식사가 있는 자리에선 늘 그녀가 그 중심에 있다.

사진 제공 : 나무늘보

그녀에게 채식을 시작하게 된 계기를 묻자, 오래된 기억 하나를 꺼내놓는다. 어린 시절의 그녀는 소, 돼지, 닭, 개를 직접 키워 잡아먹는 마을에서 성장했다. “가축이 도살당하는 날이면 울음소리가 가슴을 송곳처럼 찔렀어요. 우물가엔 피비린내가 일주일 넘게 맴돌았고요.” 그 기억이 지워지지 않아서일까. 그녀는 “내가 채식을 선택한 게 아니에요. 생명들이 함께 살자고 손 내밀어준 것 같았어요.”라고 말한다. 아버지가 생선을 먹는 날이면 밥상에 앉을 수 없었고, 도시락 속 멸치와 눈을 마주치듯 바라보며 젓가락을 들지 못했다. 한때는 아픈 몸을 이기기 위해 닭튀김을 먹기도 했지만, 닭이 털 뽑히는 장면을 본 이후로는 다시는 손이 가지 않았다. 현재 그녀는 동물을 먹지 않고, 입지 않으며, 동물 노동을 통해 생산되는 물건조차 쓰지 않는 ‘비건’으로 살아가고 있다. 이를 통해 생명에 대한 비전은 결국 ‘연결’임을 깨달았다. 생명은 그물처럼 얽혀 있고, 그 안의 자신도 단 하나의 존재일 뿐이며, 어떤 생명도 위계없이 존엄하다는 것. 그 존엄은 종을 가리지 않으며 평등하다는 것이다.

그녀가 채식활동을 하면서 가장 어려움을 느끼는 것은, 채식을 단지 ‘도덕적 선택’이나 ‘개인의 취향’ 쯤으로 바라보는 시선이다. 그러나 그에게 채식은 단순한 식습관이 아니라, 구조적 폭력에 대한 저항이라고 여기고 있다. 동물 착취는 단지 동물만의 문제가 아니라 노동자, 농민, 여성, 소수자에 대한 착취와 구조적으로 맞닿아 있으며, 결국 자본주의 시스템이 생명과 자연을 어떻게 이윤의 수단으로 삼아왔는지를 드러내는 것이다. 그래서 그녀는 동물권 운동이 곧 모든 존재의 존엄을 지키는 운동이라 믿는다. 그녀의 밥상도 그런 믿음을 실천한다. 대기업 가공품이나 수입 농산물은 거의 사용하지 않는다. 유기농, 자연농으로 재배된 제철 국산 농산물만을 사용하고, 요즘 유행하는 비건 대체육도 쓰지 않는다. 먹는 일은 곧 살아가는 일이기에, 그 삶이 누군가의 생명을 빼앗는 방식이어서는 안 된다고 믿기 때문이다. 가족과 함께하는 집밥도 전면적인 비건으로 전환한 지 오래다. 6~7년 전부터는 제사 음식도 비건으로 바꾸었고, 시댁에서도 큰 반대 없이 자연스럽게 받아들여졌다고 한다.

그러나 사회의 구조는 여전히 육식을 ‘기본값’으로 전제하고 있다. 식당에서 청국장을 시키려 해도 “육수는 어떤가요?”, “고기는 안 들어갔나요?”를 먼저 물어야 한다. 돌아오는 대답은 “바빠서 확인 안 돼요”, “맛이 없을 텐데요”인 경우가 많다. 그럴수록 그녀는 더 씩씩하게 자신의 도시락을 준비하고, 함께 먹을 것을 챙긴다. 그녀는 힘주어 말한다.

“지속 가능한 육식은 없다고 생각해요. 동물복지란 말도 모순이에요. 평균 15년을 사는 닭이 몇 주만 살고 도축당하면서, 그 짧은 삶에 복지를 논한다는 건 말이 안 되지요. 모든 존재가 안전하지 않다면, 그 누구도 안전할 수 없어요. 동물권은 곧 인권이고, 생명권의 연장이에요.”

사진출처: Veganamente

그래서 그녀는 오늘도 ‘탄잡채’ 친구들과 함께 밥상을 들고 현장으로 나간다. 비건 케이터링 팀 ‘스위터링_v’와 협업해, 유기농 국산 식재료로 차린 밥상을 통해 세상과 연결된다. 함께 나누고, 이야기하고, 변화를 제안한다. 그녀에게 밥상은 삶의 가장 직접적인 실천의 현장이다.

“먹는 것은 살아 있는 것. 살아간다는 건, 살려내는 일이기도 해요. 그리고 나의 삶이 누군가의 생을 앗아가는 방식이어서는 안 돼요.”

모두의 먹고 사는 일이 존중받는, 평등한 세상. 그 길은 오늘도, 조용히 그러나 단단히, 밥상에서부터 시작되고 있다.